现在有好多作者都写不好七律,为什么他们都会写上七律二字呢

现在好多作者都写不好七律,但是他们在自己的古体诗上都要写上七律二字。原因不外乎以下几点:

(一)个人爱好

作者本人特别喜欢古体诗,由爱好而欣赏,继而模仿书写。虽然明知道写得不好,但精神可嘉,属于不知不可为而为之,出发点上没有可责怪之处。

(二)诗词功力

作者想要写作一首合乎规则的七律,绝非一朝一夕之功。不但要熟读诗书,还要熟悉《联律通则》等用典规范。

七律有严格的要求和规范,不像古风和绝句等容易上手。

要想写好七律,不如先学习古风,培养语感。

然后,可以从绝句入手练习,经年累月,或许可以炉火纯青。

(三)对联基础

七律的重要特征是要有对仗,对联基础知识一定要扎实。“颔联”和“颈联”是七律的点睛之笔,联律不过关,妄谈七律。

(四)意境优美

诗词古雅,意境优美。形神毕肖,传承文化。泱泱大国,后继有人。如是努力,实乃幸事。

以上观点个见,不揣浅陋。请大家批评指正!

这个问题太好回答了,他们以为七言八行就万事大吉,一般人却不愿也是懒得学,便自以为是,但你别批评他,如果你指出他的谬误,那就麻烦了,最后会脑羞成怒而出言不逊,漫骂真至被封楼。不要理这种人,不管他冦以代么名号,头条里还是要看文彩的。

问题:现在有好多作者都写不好七律,为什么他们都会写上七律二字呢?

题主问的这个问题,有两种现象,一种是会写,但是写不好,这种情况冠上七律二字无可厚非。

另一种现象,是不懂七律的规则,但是也常常冠上七律二字。这种现象在网络上经常能够看到。

七律是七言八句,中间二联对仗,首联、颔联、颈、联尾联之间要粘连,平仄要合规,押韵要一韵到底。

相见时难别亦难【难:十四寒 】 押韵

平仄平平仄仄平

东风无力百花残【残:十四寒】 押韵

平平平仄仄平平

春蚕到死丝方尽

平平仄仄平平仄

蜡炬成灰泪始干【干:十四寒 】 押韵

仄仄平平仄仄平

晓镜但愁云鬓改

仄仄仄平平仄仄

夜吟应觉月光寒【寒:十四寒】 押韵

仄平平仄仄平平

蓬山此去无多路

平平仄仄平平仄

青鸟殷勤为探看【看:十四寒 】 押韵

平仄平平仄仄平

很多人对于格律诗词不甚了解,常常误解字数对了,就是诗词了。

这个问题我有亲身体会,所以很愿意说一下我的看法。我很爱好诗词,读了不少唐诗,短短的一句话就含了很多内容,还朗朗上口。于是就仿照读过的诗搞起所谓创作来。当时只知道要押韵和只知道有五言绝句,五言律诗;七言绝句和七言律诗。也稍为知道律诗有对仗的要求。于是我将我自我感觉良好的一首七言古诗,冠之以七律,寄给了我的南方的忘年之交的老先生。老先生回信先是鼓励了一翻,说我内容写的很好,但不是七律诗,只能称为古风。七律必须遵守有关格律去写。让我专门去学一下诗的格律。当时并不太在意,觉得格律平仄要求太受约束。认为只要内容写的好,用词恰当,巧妙就可以了。没有必要去下功夫去专门学什么平平仄仄,反倒能影响意境的发挥。说是这么说,但对不懂格律,心里老是疙疙瘩瘩的。一年前通过朋友介绍我报名加入了一个诗词学会。开始了学习诗词格律。

通过一段时间的当习,对格律诗有了一定的了解。好的格律诗不但不影响意境的发挥,反而能帮助你提高诗意。运用好平仄不但朗朗上口,节凑感更强,古味更浓。收起吧,说多了就显啰嗦啦!

严格意义上来说七律的平仄格律只有四种情况。

一.平起首句入韵式

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。

仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

二.平起首句不入韵式

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

三.仄起首句入韵式

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

个人观点:

1、不能说很多人写不好,网上还是有很多写得不错的;有部分写得不够好,确实是,我就是其中之一。

2、基础:首先要弄清楚七律的基本格式;平起平收、平起仄收、仄起仄收、仄起平收。在这个基础上再寻求变化,“一三五不论、二四六分明”还是要理解好的。

3、押韵:如果是用“新韵”就要特别注明;不然就理解为用的是”平水韵”;容许“孤雁入群和孤雁出群”,但尽量少用。

4、诗的初稿完成后,要检查会不会有“重韵、挤韵、出韵”等在用韵方面问题。

5、对和粘:失对和失粘都是大忌,要注意。

6、每句的词组排列尽量做到有变化。

7、用词:尽量古语来表达现代生活。最好不要用成语。

8、典故:如果一首诗能够引用到一些典故,能够起到不错的效果。

确实,文无止境,要学习的东西还是很多很多……

不知何故,平台的创作中,最火的成了对联

加v回答:

平台是根据每个人的爱好推荐你看的内容的。向你推荐的对联多,可能是以下原因造成的

一、说明你入头条后,你点开和阅读最多的是对联。如你再用一个月的时间,去打开和阅读别的内容,涉及对联的你一个也别打开和阅读,恐怕你就看不到了对联了。

二、你关注的人,喜欢和发表对联作品多。你是他的粉丝,平台就会向你推荐他的作品,从而导致你看到的对联多。如果是这样,你又不喜欢对联,你可以退出对写对联人的关注,平台就会减少向你推荐对联了,久而久之,你的面前就没对联了。

(图片源自网络)

平台的创作中,最火的是对联,原因如下:

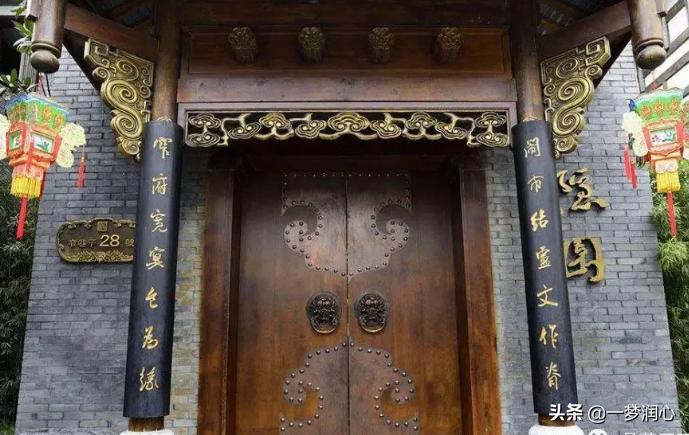

一、对联是中华民族特有的传统文化,无论是会场战地,还是祠堂庙宇;无论是亭台楼阁,还是山林海边;无论是风景名胜,还是历史古迹;到处都有精美的对联彰显文化底蕴。既含哲理,又显文采;既显书法妙美,又渲染环境气氛。对联的独特地位无法采用其他形式代替。春联、婚联、神联、挽联、各行各业集会、宣传等,对联无处不在。

二、能精通对联知识对出工整优美的对联,很能体现一个人的学问修养,思想境界。古人吟诗作对风行,文人墨客乐此不疲,为人们喜闻乐见。对对子立见文才高下,见识深浅,修养厚薄。

三、对联精短轻快,表情达意像飞箭,像奔马,快捷爽心,一目了然。一般行家对对子脱口而出,创作者和阅读者花时最少。

四、对对子可配精美图片更让人赏心悦目,交文友沟通快捷方便,展现量和阅读量大,能引起广大文友兴趣。

该火的必然回火,这是自然发展的规律。我从三个方面回答这个现象:

一、中华民族的国粹

对联本就是国粹,亦称对子。这种表现形式是我国文坛沃土上的一朵艺术奇葩,它把我国传统文化中的诗文辞赋、书法绘画等媒体介质融为一体,成为具有中国特色的艺术魂宝,由于具有雅俗共赏的特性,一直是老百姓喜闻乐见的文艺形式。现在的老百姓大都只在过年时在自家门口贴上对联,以示来年风调雨顺、大吉大利。也是对中华传统文化的一种继承。

一、对联互动性强

有了上联,就该有下联。作者出一个上联,等着平台的朋友们来对下联,因为字数不多,又不用太多评论,只要对仗工整,平仄协调,五个字或七个字就成了评论。不论对的水平如何,都在积极参与。这样作者就与各对联的友人形成了一个很融洽热闹的互动气氛,何乐而不为?小小的对联别看短小精干,语言精炼,但很能体现作者的文化底蕴和文学功底。就是因为对联涉及面广,更显得博大精深。平台里很多这方面的高人,故而大家没事在一起对对子,赛赛诗,互相取长补短,就像古时诗人们“把酒当歌,人生几何”,快哉乐哉!

二、更适合平台要求

大家都在头条上玩耍,初衷各自不同,但我相信进来的大部分人都有个小九九。那就是既能创造作品,体现自身价值,又能结交各地朋友,为自己日常劳作找个可以释放压力的港湾,而且发展好的话还能有所收益。无论怎么想,都是合理合规的。既然合理,以什么形式,在哪个领域创作都无可厚非,况且任何表现形式都是自己的劳动成果。既然合规,就要按照平台规章制度来遵守。也要遵循各种收益的准则进行加工。对对子本就是一种很合理合规的文化表现方式,有此爱好的同仁何其多,展示自己的才华更是合情合理的。

在平台的所有友人,都有选择的权利。大家在这里百花齐放,百家争鸣。坚持创作,传播正能量,不正是大家的初衷吗?“洒家”在此以一个对联敬献给各位“官家”: